帰国

2024/11/06

朝、窓のシェードを上げてみると眼下には、ネパールに太古の昔にはあっても今はないもの、つまり海が広がっていました。飛行機は四国の南岸をかすめて太平洋上に飛び出し、南側から関東地方に進入して成田空港の滑走路に滑り込んでいきました。

バゲージ・クレームで荷物を回収したらルクラから5日間一緒だったSさんとお別れの挨拶を交わし、重いダッフルバッグの運搬を宅配便に託してから成田エクスプレスに乗りました。そして正午過ぎに懐かしの我が家に帰宅したところで、足掛け26日間に及んだ二度目のネパールへの旅を終えました。

高く登る者は遠くを見、遠くを見る者ほど長く夢を見る。

これは、イタリアのクライミングギアメーカーKONG社の創業者であるFelice Bonaitiの言葉だと言われています。今回登ったアマ・ダブラムは私の登山歴の中で最も高い山であり、その山頂からの展望は圧倒的で、まさに高く登る者は遠くを見

ることができるということを実感しました。では、引き続き長く夢を見る

ことになるのでしょうか?

しかし、たぶんこれが自分にとってネパールでの最初で最後の登山(エクスペディション)になることでしょう。ヒマラヤにはさらに高い山々がひしめいていますが、自分がアマ・ダブラムを目標にしたのはその山容の美しさもさることながら、登攀の中にテクニカルな要素を備えていること、そして酸素ボンベの力を借りずに自分の身体能力だけで登ることができるぎりぎりの高さであることに魅力を感じていたからです。したがって、このアマ・ダブラム登山は自分にとってのヒマラヤ登山の終着点であり、これを一度のトライで成就できた幸運を、今は自分の中で後生大事にしまいこんでおきたいと思っているところです。

ともあれ今回の山行を振り返ると、途中には厳しい場面もありましたが、全体を通してみれば楽しく実り多い旅でした。2018年のエベレスト街道トレッキングに続いてお世話になったAG社と、今回の旅で手厚いサポートをしてくれたGH社には、ただただ感謝あるのみです。

参考情報

ウェア

登頂の成否を左右する要素はいろいろありますが、ウェアも重要なポイントです。この遠征では全行程を通じての必要装備がAG社からリストアップされていますので、これとすでに所有しているウェアとをにらめっこしながら、なるべく新規購入は最小限に抑えつつ、必要なものは確実に揃えるという対処方針で準備を進めました。

その上で出発直前の10月8日に、相模原市の「ストーンマジック」のAG社事務所を訪れて、代表の近藤さんにウェアとギアのチェックをしていただきました(近藤さんと会うのは実に6年ぶりです)。その結果、主として防寒対策面でいくつかのアドバイスを受け、翌日ウェアを少々買い足した上で本番に臨んだのですが、最終的に実地での登頂時(C3から上)に使用したウェアは次のとおりです。

この高所用ダウンスーツ(上下セパレート)はGH社からのレンタルなので、問題はその下に何を着るかですが、実は意外にシンプルでした。

上半身

私が着ていたのはフリースジャケット(モンベル「クリマエア ジャケット Men's」)と普段の冬季登山で使用しているアンダーウェア(モンベル「ジオライン EXP. ハイネックシャツ Men's」)だけ。つまりダウンスーツと合わせて三層レイヤリングで、これで寒くも暑くもありませんでした。

|

|

|

下半身

こちらは普段の冬季登山で使用しているアンダーウェア(モンベル「ジオライン EXP. タイツ Men's」)だけ。つまり二層レイヤリングです。さすがに優斗から「ダウンとアンダーウェアの間にフリースくらいは穿いた方が……」と言われましたが、もともと下半身が寒さに鈍感でむしろ腿上げを楽にしたい派の私にはこれで十分でした。なお、ダウンスーツが岩にすれて傷つくことを防ぐ意味でハードシェルの上下も持参してはいたのですが、チリンから「不要だ」と言われたためにこれらはC3に残置することになりました。

その他

ヘルメットの下のバラクラバは、寒ければダウンスーツのフードをかぶればいいので薄手でOK。シューズはこの山行(だけ)のために調達したスポルティバのG2をBCから履き、ソックスはこれも日本での冬季登攀で使用している厚手のもの。問題はグローブで、私は日本での冬季アルパインで使用しているモンベル「アルパイングローブ Men's」を持参しましたが、これは耐寒性よりもカラビナ等のギアの操作性に重きをおいたチョイスなので、その下に普段は使用していない薄手のモンベル「メリノウール グローブ タッチ」をはめました。それでも日が昇るまでの間はアッセンダーやピッケルを握る手がときどき冷たくなり、その都度これらから手を離してニギニギして血行維持に努めたのですが、アッセンダーはともかくピッケルの方はヘッドの部分に自己融着テープを巻いておくなど直接金属に触れずにすむような工夫をしておくべきでした。

|

|

C3以下

上で説明したのはC3より上で高所用ダウンスーツを着て行動する場合のレイヤリングですが、BCからC3までの間はトレッキング時とほぼ同じ服装で足りました。つまり、アンダーウェアの上に薄手のウェアを2ないし3層着て、寒暖に応じレイヤリングを調節するというやり方です。ことにベンチレーション機能を持つソフトシェル(使用したのはファイントラックの少し古い「ニュウモラップ」)はC3までのアプローチ時のアウターとして大変重宝しました。なお、言うまでもなくC1からC3までの間もテントに入ったらただちにダウンスーツを着用して、行動停止中の保温に努めることになります。

ちなみに、BCから上ではバラクラバを使用しましたが、トレッキング中はナムチェバザールで買い求めたバフをずっと着用していました。ただの円筒状の薄い布にちょっとおしゃれな模様(私のものはクーンブ地方のトレッキングルートマップ)を描いただけの簡単なつくりのものですが、上の写真のようにキャップの後頭部に掛けて顔の前面を覆うように引き上げると、紫外線や粉塵を相当程度さえぎってくれていい感じ。このニンジャルックは、今後日本の山を歩く際にも役に立ちそうです。

ギア

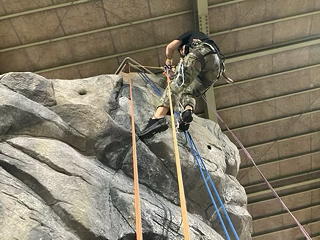

さて、上述のようにはるばる「ストーンマジック」を訪れた理由はウェアのチェックだけではありません。アマ・ダブラムでは強傾斜でのユマーリングを要する場面があるため、その練習も「ストーンマジック」詣での目的に含まれていました。

さて、上述のようにはるばる「ストーンマジック」を訪れた理由はウェアのチェックだけではありません。アマ・ダブラムでは強傾斜でのユマーリングを要する場面があるため、その練習も「ストーンマジック」詣での目的に含まれていました。

アルパインピナクルの垂直面にセットされた固定ロープを使ってのユマーリングは、1本のロープに2台のアッセンダーをセットし、そのうちの1台にアブミを接続して登る方式です。しかし練習1本目は勝手がわからず、無駄に腕力を消耗するばかり。近藤さんの助言を得ながらアッセンダーのセット方法を変更し、アブミを接続する方のアッセンダーはコネクトアジャスト、もう一つのアッセンダーは安全環付きカラビナでじかに、ハーネスのビレイループにつなぐことにしました。ただしフィックスロープを2本使う場面があることも想定してこちらのアッセンダーはデュアルコネクトアジャストの固定長のアームにつないだ状態とし、その上で可変長のアームの先にペツルのヴェルティゴをセットしました。このように組み直してアッセンダーの位置を変えたことと、アブミを通常の人工登攀と同じく巻込み気味に使うコツを覚えたことがポイントになり、練習2本目はすいすい登れて近藤さんを喜ばせました。

……が、現地で実際に使用したシステムはそんなゴテゴテとしたものではなく、アッセンダーは一つだけ、アブミもなしというシンプルなもの。具体的にはデュアルコネクトアジャストの可変長のアームにアッセンダーをセットし、固定長のアームには安全環付きカラビナをセットしてセルフビレイ時の予備とし、アーム1本のコネクトアジャストの方にペツルの「ヴェルティゴ ワイヤーロック」をセットしてこちらを多用しました(下の写真ではアッセンダーが固定長アームに取り付けられていますが、これではアッセンダーを引き上げる際に高さを稼げず効率が悪かったために登攀時に付け替えました)。

ハーネスは普段沢登りで使用しているゼロポイントのシットハーネスで、これを採用したのは軽量コンパクトであることと共に着脱が容易(いわゆる「おむつタイプ」)だからです。終わってみると確かにそのことの恩恵は受けられたのですが、懸垂下降を繰り返しているうちに腰がつらく感じるというデメリットもあって、自信をもってこれがベストチョイスだったと言うわけにはいきません。

アマ・ダブラムは登攀的な山だと言われていますが、C1の手前まではごく普通の山道歩き、C3から上はおおむね雪の斜面の登りに終始し、技術的な核心部はほぼC1からC3までの間に集中しています。特にC2の手前の「イエロータワー」と呼ばれる斜度のきつい壁でのユマーリングが自分のスキルセットには欠けている部分だったので上記のようにアッセンダーの使い方について細々と記したのですが、この点を除けば、アマ・ダブラム登山に必要とされる登攀技術は、日本のアルパインクライミングでIV+程度のピッチを安定してフォローできる技量をもって足りると言ってよさそうに感じました。もちろん、アマ・ダブラムの場合には標高の高さ(空気の薄さ)や荷を背負っていることというハンデがありますが、しっかりしたフィックスロープと練達のクライミング・シェルパの存在がそれらを帳消しにしてくれるはずです。

また、C3以降ではピッケルの出番となりますが、下りでは懸垂下降が多用されるためにピッケルを使うことはなく、したがってここでのピッケルは登り専用のギアとなりますし、斜度が強いためにダガーポジションまたは片手でのピオレトラクションで身体を引き上げる場面が少なからずありましたから、シャフトが短く軽量なアックスの方が有利です。仮に自分がもう一度この山に登るなら、今回持参したブラックダイアモンドのレイブン(55cmベントシャフト)ではなくペツルのガリー(45cm)にするだろうと思います。

シューズに関しては、私は普段の冬季登攀ではスポルティバのネパールキューブGTX(EU42)を使っていますが、「ネパール」と銘打っているのだからこれでいいじゃないか(というのは冗談ですが、2018年のロブチェ・イーストのときはこのシューズにオーバーシューズをかぶせて登りました)と思いきやAG社からそれではダメだと諌められ、今回1回限りの使用になることを覚悟の上で同じスポルティバのガッシャブルム2 EVO(EU43)を大枚はたいて購入しました。AG社から「高所では足がむくむので普段よりワンサイズ上のものを買うように」と言われていたとおり、確かにこれが登山中では足にフィットし、そしてサミットアタックのときも足先の冷たさを感じることはなかったのでこのシューズにしてよかったのですが、すでに記録の中で書いたように、高度順応のためにBCからC2までの間を往復した際に足慣らしを兼ねて出だしからずっとこのシューズで通して歩いたところ、岩がちの場所でゲイターの外に露出しているBOAシステムのダイアルを破損してしまいました。

幸い、これはシューズの脱ぎ履きや歩行上の支障にならずにすみ、本番でもこのシューズを使うことができたのですが、もともとこのダイアルはゲイターの中にあったのを数年前にモデルチェンジしてゲイターの外に出したもので、確かに操作性の面では利点があるにしても、こうした破損リスクを考えると少なくとも岩稜登攀のパートにはこの靴は向いていないと言わざるを得ません。後述するように、BCからC1までの大半はトレッキングの延長線上であり、C1〜C2間の岩稜トラバースも高所用登山靴では登りやすいとは言えないので、C2まではトレッキングシューズで歩くことを積極的に検討すべきだったのかもしれません。

さてこれらを総合して、登攀具に類するもののうち持参して実際に使用したものと持参したものの使わなかったものとを思いつくままに列挙すると、次のようになります。

使用したもの

エクスペディションブーツ(スポルティバG2)、クランポン、ピッケル(ただし軽量なものでよかった)、ヘルメット、ハーネス(モンベル(ゼロポイント)L.W.ドライシットハーネス)、アッセンダー(左右持参したが片方しか使わなかった)、ランヤード(コネクトアジャストとデュアルコネクトアジャストの組合せが最強)、ヴェルティゴ、エイト環(ATCなどは不適と思われる)。なお、使用しないときのアッセンダーを手早くぶら下げられるようにハーネスにアイスクリッパーを装着しましたが、これは有効でした。

使用しなかったもの

ハードシェル上下、ゲイター、防寒ダウンミトン、ゴーグル、アブミ、アバランチビーコン。また、AG社からの装備表には2リットル以上のナルゲンボトルを持参するようにとの指定がありましたが、このうち実際に使ったのはテント内での湯たんぽに用いる750mlボトル1本だけで、行動中の水分補給にはプラティパスのハイドレーションキットを使用しました。ただし、サミットアタック時にハイドレーションキットをリュックサックに入れると間違いなく凍結するので、首からぶら下げるための紐をつけて胸に入れることがマストです。

また、私が持参したものではありませんが、チリンは非常時に備えて酸素ボンベを携行していました。これを使わずにすんだことが私にとって大きな意味があることは、本文中に記したとおりです。

ただし、これらは私が登ったときの気象条件その他の個別事情の下での話であり、アマ・ダブラム登山においてすべからくこのようになると言いきれるものではないことを付言しておきます。

トポ

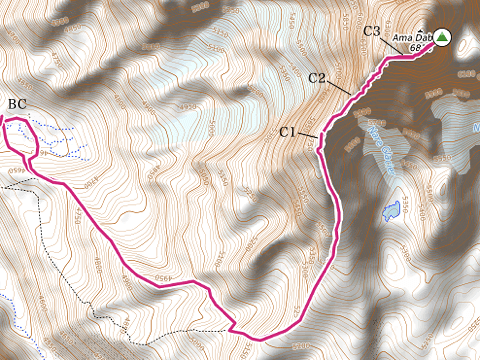

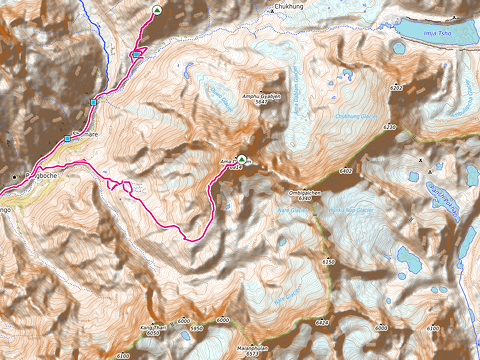

以上のことを踏まえながら、アマ・ダブラム登攀ルート上のポイントをまとめてトポ風に整理しておきます。

周知のとおり「アマ・ダブラム」とは「母(Ama)の首飾り(Dablam)」という意味で、それはこの左右に広がる尾根(北西稜と南西稜)が子を守るように両腕を広げる母の姿に、山頂の下にある懸垂氷河がシェルパ族の女性が身につける首飾りになぞらえられたものだそうです[1]。そしてノーマルルートはBCから見て右の南西稜を辿るルートですが、そこにC1からC3までの位置を示すと上の写真のようになります。一見してC1までが緩やかながら標高差が大きく、C1からC2まではほぼ水平で、C3から上は極めて傾斜が強いことがわかります。

地形図上に各キャンプの位置と登攀ルートをプロットしたのがこちら。以下にそれぞれの区間の特徴を簡単に記しておきますが、ルートの状況の描写や所用時間は今回の実績に基づくものであって、ルートのコンディション(雪・風など)や混み具合、それに何より登攀者の力量によって大きく変わりうることは言うまでもありません。また、下りに限って特筆すべき点は特になかったため、登りについてのみ記しています。

BC〜C1(標高差1210m / 登り7時間・下り4時間)

とにかくだらだらと長い歩きが続きます。BCからアマ・ダブラムに向かって右にある尾根に乗り、その尾根上を緩やかに上がっていくとタルチョがはためくピークに登り着き、そこからアマ・ダブラム方向へ下って右の谷の源頭部のゴーロの中をトラバース。次の尾根を乗り越えて浅い谷の中に入り、さらに次の尾根(このときは雪が付いていました)に乗り上がって高さを稼いでいくと、やっとC1に通じる尾根に合流することになります。

|

|

|

|

この尾根をひたすら歩いて登ってハイキャンプを通り過ぎ(ここまではトレッキングの延長線上と言ってよくダブルストックが有効)、途中から右斜面を回り込むように登ることになりますが、ここは岩がゴロゴロしていて歩きにくい。やがて右斜面を回り込み終えて行く手が開けるとフィックスロープが現れますが、斜度は緩くフリクションも良好なので危険は感じません。稜線上に登り着いたところがC1のテント村です。

C1〜C2(標高差220m / 登り3時間・下り3時間)

標高差も距離も小さいがテクニカル。基本的に稜線上ではなく稜の右斜面をトラバースしていくことになり、その途中には横に渡されたロープに体重を預け足はわずかなフットホールドを生かしつつトラバースする場面も複数回出てきます。

|

|

|

|

本格的なユマーリングを要するのはC2手前のイエロータワーYellow Towerと呼ばれる20mほどの強傾斜の岩壁で、一段上がってから岩壁の中央へ振り子で移動した上で直上することになります。ここではチリンが行ったように先行したガイドが後続する者のアッセンダーを引き上げてくれるなら、ユマーリングは最小限にしてフリークライミングで高さを稼ぐ方が消耗を抑えられます(ただし最後の5mほどはかぶり気味です)。また、登山靴を履いた状態で日本のアルパイングレードIV+を安定して登れる能力と経験があれば、高所用登山靴を履いてここを登ってもフォローであればさほど苦労することはありません(我々は全員BCから高所用登山靴を履いていました)が、重い高所用登山靴を背負って運ぶ労を惜しまないのであれば、この区間まではトレッキングシューズで登る方がより登りやすくなります。

C2〜C3(標高差340m / 登り5時間・下り2時間)

岩と雪がミックスするようになるためアイゼン登攀となりますが、無風快晴であればこの区間までトレッキング時とさほど変わらないウェアで登れます。

|

|

|

|

C2から正面に見えているグレータワーGrey Towerを右から回り込むと岩の大凹角[2]Grey Couloirを100mほど登るようになりますが、アイゼン登攀の経験が十分にあれば技術的な困難は感じないはず。その後、いったん稜の左側を回るあたりが雪のコンディション次第では際どくなりますが、何重にも張られたフィックスロープとランヤードを使って慎重に渡ります。これらを通過して稜線上に出たところから始まるのがマッシュルームリッジMushroom Ridgeと呼ばれる雪稜で、そこから雪と岩のミックスした細いリッジを登り続ければC3に達します。

C3〜山頂(標高差470m / 登り5時間・下り2時間)

高所用ダウンスーツを着用して着膨れた状態で登る区間。フィックスロープと雪面のステップを頼りにひたすら我慢の登りが続く雪の斜面ですが、数箇所にクレバスが存在したので要注意。下界からはものすごい斜度のように見えますが、ディンボチェから見た感じからしても実際に登った感覚からしても、平均すると45度くらいではないかと思います。

|

|

|

|

途中に岩が露出したクーロワール状の場所もありますが、岩登りの要素はありませんでした。またアイスクライミングの技術も不要でしたが、雪が締まっているところではピッケル(1本)のピックを頭上に刺しながら登ると効率よく進めました。とにかく、どんなに苦しくても登り続ければ必ず山頂に達することができると信じて、足を上げ続けよう!

各パートの様子は上記のとおりで、私の場合は初日にBC→C1、2日目にC1→C3、3日目にC3→頂上→C1、4日目にC1→BCという行程になったのですが、AG社では2017年にアマ・ダブラムに日本隊を送り込んでおり、そのときはBC→C1泊→C2泊→C3泊と一歩ずつ足を進めて4日目に近藤さんプラス隊員4名中3名(その中には2018年のエベレスト隊に参加していた泡爺と沙織さんが含まれ、チェパも同行しています)の登頂を果たしたそうです。実はAG社から出発前に送られてきていた今回の山行の行程表でもこの進め方が踏襲されていたのですが、このプランではC1以上の高度に滞在する日数が1日長いことの影響を免れないので、高所の影響が食欲不振というかたちで現れていた私がそれで頂上アタックまでスタミナを維持できたかと問われると自信がありません。またネット上の記録をいろいろ見てみても、2日目をC2泊まりにして3日目にそこから一気に山頂を狙うというプランの方がむしろ一般的であるようです。これはC3泊まりにすると懸垂氷河崩落のリスクを負うことになるためかもしれませんが、そこを無視して純粋に登頂確率を上げることだけを考えれば、今回の我々の登り方がベストの選択だったように思います。もっとも、途中どこで泊まることになるかはアタック日を同じくする各パーティーの間の話し合いで決まることなので、ゲストの立場としてはどんなプランになろうとも対応できる体力と体調を維持するしかありません。

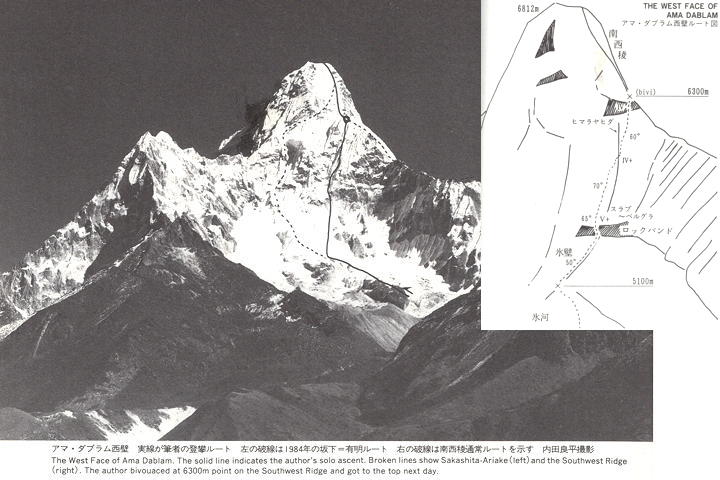

今回登った南西稜はエベレストの初登頂で有名なエドモンド・ヒラリー卿が率いる隊が1961年に初登頂を果たしたルートで、今では一般登山者向けのノーマルルートとしてシーズンになればフィックスロープが設置されますが、これ以外にも南壁、北稜、東稜、北西壁、北西稜などさまざまなルートからこの山は登られています。中でも特筆すべきはBCから正面に見える西壁の登攀で、その初登は1985年の山学同志会(坂下直枝氏・有明正之氏)であり、さらに1992年12月にはあの山野井泰史氏(当時27歳)が冬季単独初登攀を成し遂げています。

今回登った南西稜はエベレストの初登頂で有名なエドモンド・ヒラリー卿が率いる隊が1961年に初登頂を果たしたルートで、今では一般登山者向けのノーマルルートとしてシーズンになればフィックスロープが設置されますが、これ以外にも南壁、北稜、東稜、北西壁、北西稜などさまざまなルートからこの山は登られています。中でも特筆すべきはBCから正面に見える西壁の登攀で、その初登は1985年の山学同志会(坂下直枝氏・有明正之氏)であり、さらに1992年12月にはあの山野井泰史氏(当時27歳)が冬季単独初登攀を成し遂げています。

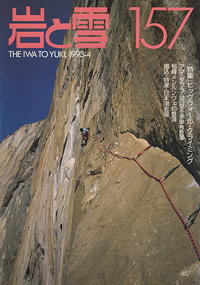

山野井氏の記録は『岩と雪』第157号(山と溪谷社 1993年4月)に掲載されており、簡潔な文章ながら氏の緊張感と達成感とが伝わってくるその手記に付記された登攀概要は次のとおりです。

12月2日、アマ・ダブラムBCに入り、5日出発。西壁取付手前の5100メートルでビヴァーク。6日、50度の氷からVのロックバンドを突破し、ベルグラ(V+)を登攀。ヒマラヤヒダの間のクーロワールに入り、夕刻南西稜の6300m地点に抜ける。その場でビヴァークし、翌7日固定ロープを伝って頂上を往復した。西壁全体の冬季通算第二登。

時は流れて2024年、アマ・ダブラム登頂に関する二つのスピード記録が同じ日(私がカトマンズに戻った日)に樹立されました。使用されたルートは南西稜です。

- ベースキャンプから山頂までの往復:6時間20分30秒 - Tyler Andrews - 2024/11/03

- パンボチェから山頂までの往復:11時間20分 - Christopher Fisher - 2024/11/03

後者については本人が「下りで渋滞に巻き込まれて60分損したので、いずれ別ルートでの記録更新を目指したい」と語っていますが、いずれにせよここまでくれば異次元レベルとしか言いようがありません。

SpO2

備忘として、行程中の朝夕にパルスオキシメーターで計測したバイタルサインの推移を示します(下図をクリックすると拡大します)。

青い線は血中酸素濃度(%)を示し数値が下がるほど悪く、緑の線は脈拍(回/分)で大きすぎては困ります。記録は標高3000mを超えたナムチェバザールの夕から始まり、最後の3000m超ステイとなったパンボチェの朝で終わっていますが、トレッキング中の血中酸素濃度はおおむね90%程度で推移しているのに対し、アマ・ダブラムBCに入ったとたんに血中酸素濃度が下り、その翌日に高度順応のために行ったC1泊で一気に60%まで下がっています。その後いったんBCに降りたことで数値は持ち直し、サミットプッシュでのC1泊では高度順応の効果が発揮されて70%台を維持していますが、C3に上がった10月28日の夕は再び60%台まで下がっています。下界であれば血中酸素濃度が60%台だとただちに病院送りですが、いずれも計測後に深呼吸を繰り返すことで80%台まで回復できており、その結果、酸素ボンベの力を借りることなく山頂を目指すことができました。

TIPS

最後に、ウェアやギアのほか現場で役立った諸々もあわせて紹介しておきます。2018年のエベレスト・ベースキャンプへのトレッキングの際の装備解説と合わせて参考にしてください。

防寒用品

BCはもとよりトレッキング中の宿も夜は冷え込むので、心許ない宿のベッドの掛布団に頼るのではなく、自前のダウン上下と十分な厚みのあるシュラフを持参すべき。私はダウンの上衣をGH社からプレゼントしていただき、これが十分な暖かさでとても助かりました。逆に、持参した使い捨てカイロは出番がありませんでした。

|

|

また、シュラフはISUKAの「DENALI」というダウンの量など一切不明なものを持っていきましたが、これはなんと2000年2月に御嶽山に登ったときに購入したもので、暖かくはあるものの当時使っていた非力な(容量が乏しい)リュックサックでは容積の大半をこれに占められてしまったために、以後ずっとタンスの肥やしにしていたというシロモノです。ではその後の日本の厳冬期テント泊ではどうしていたのかというと、モンベルのダウンハガー#2(サカイヤオリジナル)というこれまた謎のシュラフを使用し、衣類を目一杯着込みつつもマイナス20℃のテントの中で寒さに震えながら寝ていたのですが、アルパインクライミングでいつも相方をつとめてくれているセキネくんがこの手の話に詳しいので相談してみたところ「ヒマラヤで#2は無理です」ときっぱり言われたため、四半世紀近くのブランクを経た「DENALI」を出動させたのでした。よもやこのシュラフが活躍する日が来ようとは旅の直前まで夢にも思っていませんでしたが、なぜ最初はこのシュラフを持ち出すことを渋ったかというと、登攀時にシュラフを自分で担がなければならない可能性があったためできるだけ軽量コンパクトにしたかったからです。しかし、結果的にはチリンがこれを担いでくれたおかげでこのシュラフの重さに悩まされることなくテント内でその暖かさを享受できましたし、実際に高所のテント内で眠った経験を積んだ今となっては、いくら高所用ダウンスーツを着ていても、就寝時にはウレタンマットとエアマットの二層重ねの上で十分な保温性能のあるシュラフにくるまるのが体力温存の鍵であると断言できます。

医薬品

高山病予防薬としてはダイアモックスが有名ですが、これは持参せず使用もしませんでした。酸素ボンベを使いたくなかったのと同様、自分の高度順応能力だけで登頂したかったからですが、ここは人それぞれの考え方や体質次第なので、登頂することを最優先に考えれば状況に応じて(副作用に留意しつつ)使用もありなのだろうと思います。しかし、それ以前に旅の全行程を通じた体調管理が大事なので、毎食後に整腸剤「ザ・ガード」を飲み、毎夜「南天のど飴」を口に入れました。また、手洗いの水も不安なので除菌アルコールタオルを持参しましたが、BCに入ってしまえばダイニングテントの卓上にはサニタイザーが用意されていました。もっとも、それでもどうしたって一度は下痢に見舞われる(私の場合はBCに着いた初日にお腹が下り気味になりました)ので止瀉薬は必要ですし、乾燥と粉塵が呼吸器系に悪い影響を及ぼすことも避けられないのでマスクと共に鼻炎薬も必携です。

ところで、実は渡航前から左肩甲骨周辺の痛みに苦しんでおり、このためロキソニンテープを持参して痛みが強いときには肩に貼っていたのですが、残念ながらこれはあまり効果がなく(帰国後にスポーツ整体で診てもらったところでは原因は筋肉ではなく頸椎にあった模様)、特にBCに上がってからは就寝時もこの痛みのためになかなか寝付けないという目にあいました。昔キリマンジャロに登ったときにガイドさんから「空気が薄くなると弱いところが痛むようになる」と教わったことがありましたが、それが如実に出た感じです。歯痛にしろなんにしろ、気になるところは極力あらかじめ治療しておく必要があるということを今さらながらに痛感しました。

衛生用品

トレッキング道の沿道のロッジは西欧人の客が多いことを反映して洋式トイレが全ての宿に備え付けられていましたが、トイレットペーパーはほぼ用意されていないので要持参(もちろんロッジで買うこともできます)であるほか、お尻の平和のために「サニーナ」(スプレーでもティッシュでも)があると安心です。また、シャワーを浴びることができる機会もあるので、小分けのボディウォッシュとシャンプーを持参するとますます幸せになれます。

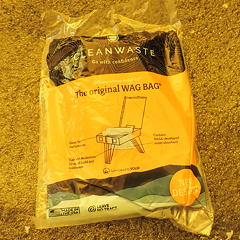

なお、サミットプッシュに入ってからのトイレ(大)はBCで渡された携帯トイレを使用しましたが、これが意外に快適でした。乾燥剤らしきものが入っている大きな袋でお尻をまるまるカバーして中にしかるべきものを出し、口を縛ってから添付されているジッパー付き小袋にしまって持ち帰るというもので、椅子がなくても問題なし。テントの中でも使えます。おまけに小さい手拭きや折畳みのトイレットペーパーもセットされたこのキットは、日本の山でも常時ひとつは持っていたいものだと思いました。

なお、サミットプッシュに入ってからのトイレ(大)はBCで渡された携帯トイレを使用しましたが、これが意外に快適でした。乾燥剤らしきものが入っている大きな袋でお尻をまるまるカバーして中にしかるべきものを出し、口を縛ってから添付されているジッパー付き小袋にしまって持ち帰るというもので、椅子がなくても問題なし。テントの中でも使えます。おまけに小さい手拭きや折畳みのトイレットペーパーもセットされたこのキットは、日本の山でも常時ひとつは持っていたいものだと思いました。

娯楽

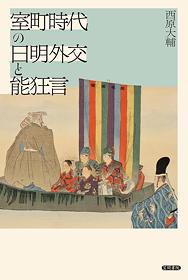

トレッキング中のロッジやBCでは時間があり余るほどにあるので、本を持参していれば読書がはかどります。ただし紙の本だと重くてかさばるので、AG社の装備表にも推奨されていたようにKindle端末を持参した結果、旅の往路とBCでのレストの間に以下の3冊を読破することができました。

|

|

|

ただ、後二者はもう少し読みやすい内容の本なのかと思っていたら意外にアカデミックで手強く(中公新書ってこんなテイストだったっけ?)、もっと柔らかい内容の本を選べばよかったと後悔しました。

また、チェスセットが備え付けられているロッジもあるので、チェスを指せると多国籍に友達が増えます。ちなみに私は中学・高校とチェス部でした。

ネパール語

2018年の旅では「ナマステ(こんにちは)」「ダンニャバード(ありがとう)」「タトパニ(湯)」という言葉を覚えましたが、今回は胃腸の調子を維持することに全精力を傾けたため、特にBCのダイニングテントでは次の単語を連発しました。

「ミトツァ(おいしい)!」と褒めておいて、

「プギョ(お腹いっぱい)!」とおかわりを断る。

脚注

- ^「Ama Dablam - Wikipedia」によれば

Ama Dablam means "mother's necklace"; the long ridges on each side like the arms of a mother (ama) protecting her child, and the hanging glacier thought of as the dablam, the traditional double-pendant containing pictures of the gods, worn by Sherpa women.

とのこと。(2024/11/16閲覧) - ^日本語の記録で「グレートクーロワール」と書いているものがありますが、イエロー(黄色)に対してグレー(灰色)なのでこれは誤り。エベレスト北壁側山頂直下にある難路「Great Couloir」(別名「Norton Couloir」)との混同と思われます。また「Grey(英語表記)」「Gray(米語表記)」の揺らぎもありますが、ネパールは歴史的に英国との関わりが深いので、本稿では前者を採用しました。