C1〜C3

2024/10/28

△06:55 C1 → △10:05-10 C2 → △13:20 C2.7 → △15:00 C3

昨日はBC(4570m)からC1(5780m)まで標高差1200mあまりを登りましたが、今日はC1からC2(6000m)を経てC3(6340m)まで。標高差は600m弱である代わりに技術的な核心部が含まれ、しかも標高の高さそのものがシンプルに身体を痛めつけてきます。

06:54

06:54

C1から見上げる山頂はどこまでも高い。それもそもはず、ここから山頂まではまだ高距が1000m以上もあります。

07:38

07:38

トラバース。

09:22

09:22

イエロータワー。

10:09

10:09

C2はとんでもなく狭いリッジ上にテントがひしめき合っていますが、その際どさは帰路の方がよくわかります。そして、ここからアイゼンを装着しての登攀に切り替わります。

10:20

C2から前方を見るとグレータワーと呼ばれる顕著な岩場に先行パーティーが取り付いているのが見えましたが、難しいからか消耗しているからなのか、彼らはなかなか前進できずにいるようでした。

11:09

11:09

グレータワーの右寄りに出てくるこのクーロワール(グレークーロワールとも呼ばれる)は斜度70度で100m続きますが、ホールドは豊富なので足を壁にベタ起きするユマーリング登りよりもフリークライミングでの登りを心掛けた方がスムーズに登れます。ここでなぜかスタックしていた先行者を追い越しましたが、フィックスロープにぶら下がっている人を抜かすのは抜かす方も抜かされる方も手間がかかります。

11:56

11:56

徐々に雪が卓越するようになる中、頭上に見えている岩峰を左から回り込むように進むと……。

12:41

12:41

完全な垂壁の基部を大きく下って登り返す際どいパートが出てきます。ここは万が一にも左にスリップしたらおしまいで、そのためこれでもかという具合にロープがフィックスされており、その中の最も確実なロープにランヤードでセルフビレイをとるとともに数本のロープをまとめてつかんで身体を支えながら、一歩一歩足元を決めて渡る必要がありました。

13:23

13:23

垂壁の基部を登り返してリッジ上に出ると、岩峰上の雪の中に埋もれるようにして1張りだけテントが張られていました。これが、もしかしたら我々が泊まることになったかもしれないところ、すなわちマッシュルームリッジの宿泊地(C2.7)です。そして、クーロワールからここまでの数枚の写真は一見すると短いセクションの連続写真であるように見えますが、実際にはそれぞれの撮影時刻はいずれも30分以上の間隔が開いています。

13:48

13:48

細いリッジ上の厳しい登りはまだまだ続きます。この辺りは雪の着き方によって難易度が変わるかもしれません。

14:06

14:06

やっとC3の所在地が近づいてきました。

14:17

14:17

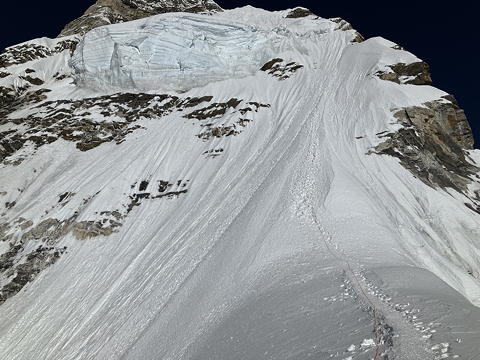

なんとも恐ろしげな氷の壁(フィックスロープの支点にはスノーバーではなくアイススクリューが使用されていました)の下を横断して上に抜けると……。

15:05

15:05

奇跡的に平坦な雪のリッジの上(6340m)にC3のテント群が立っていて、そのうちの一つがGH社のものでした。驚いたことにガイド陣は、BC(4570m)からここまでをワンデイで往復してテントを設営したのだそうです。

C3に立って前方を見上げると、上部に懸垂氷河を擁する傾斜の強い雪の壁が立ちはだかっています。あの懸垂氷河が遠くから見たときにはダブラム(首飾り)に見えるのですが、実態はそうした優美なものではなく、2006年にはそこから崩落したセラックがC3を襲って6名が亡くなる事故も起こっています。

夕食は尾西の白飯に永谷園のお茶漬け海苔を投入してお茶漬け風ご飯としましたが、今日は半分ほどしか食べられませんでした。そしてこの後に測ったSp02は最初が63%、深呼吸後が85%。これをどう評価すればいいか私にはわかりませんでしたが、優斗は「酸素ボンベなしで行きましょう」と言ってくれました。なお、ここでの気圧は海面気圧のおよそ46%、山頂の気圧は43%という薄さになります。それでもここまでくれば、もはや「がんばろう」という言葉しか出てきません。