BC〜C1

2024/10/27

△09:25 BC → △16:25 C1

ついに今日から4日間のサミットプッシュが始まります。

アマ・ダブラムBCの入口にある小さな丘からぐるりと見回して、朝日を浴びて輝くタボチェの姿にとりわけ勇気づけられて覚悟を固めました。

朝食を終えて出発時刻の到来を待っていると、パンボチェの方から例のラマ僧が一人で上がってきました。まるで毎日の通勤経路を歩いているかのように飄々としたその姿に気付いた優斗が手を振ると、ラマ僧の方も「よっ!」という感じで左手を上げ、そのままアマ・ダブラムBCの奥へと歩み去っていきます。今日もまたどこかの隊がプジャをして、そして明日になれば我々と同じコースを辿ってあの山を目指すのでしょう。

9時すぎに祭壇にお祈りを捧げて、いよいよ出発です。高度順応の日は早くから曇りがちになりましたが、今日は歩いている間ずっと青空を味方につけられそうです。

4日前と同じようにアマ・ダブラムの前を右へ右へと回り込んで、最後に南西稜に乗り上がったところから見上げると、アマ・ダブラムの姿はアマ・ダブラムBCから見るのとは様相が異なり、雪を寄せ付けない厳しいフェースが目立って荒々しくも雄大な印象を受けます。

C1の手前の標高5400mあたりにもテントが点在していて、これがHC[1]、中間キャンプまたはヤク・キャンプと呼ばれる場所です。そしてここに達した頃にアマ・ダブラムの頂上部に雲がまとわりつくようになったため、ここから先は足元だけを見ながらゆっくりゆっくり足を運ぶしかありませんでした。

前回と同じく尾根の右斜面のゴロゴロ帯を通過し、フィックスロープが出てきたらハーネスなどを身につけて、慎重にも慎重を重ねて高さを稼いでいきます。ほぼ全ての岩場やフィックスロープがすでに頭に入っていますが、前回との唯一の違いは行く手にC1とC2が見通せていることです。

前回同様に7時間をかけてC1に到着し、再び同じテントを使うのかと思っていたら前回のテントは他のパーティーにあてがわれていて我々はこの日新設されたテントに入りましたが、まぁその土台の恐ろしいこと。これがヒマラヤ流のテントサイトの作り方なのか。

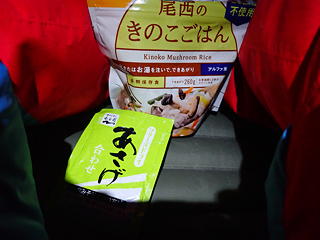

この日の夕食は優斗が確保してくれた尾西のきのこごはんにインスタント味噌汁で、幸い無事に完食することができました。その後しばらくして身体が落ち着いたところで測ったSpO2は72%で、意識して深呼吸を繰り返すとこれが90%に上昇します。明日の泊まり場についてはチリンが各方面と調整の結果、C2やマッシュルームリッジを越えてC3まで上がることになったので、そこでの数値次第で酸素ボンベを使うかどうかを判断することにしようというのが優斗からの御託宣でした。

下界にいるときには「酸素ボンベの力を借りて登るようでは自分にとってのこの山行は失敗だと思っている」と不遜なことを言いましたが、この私の意向を踏まえて優斗たちは可能な限り高度順応の効果が上がるような行程をこれまで進めてくれていますから、これでアタック前のSpO2がしかるべき値にならないのであれば、それは自分の力不足でしかありません。したがって登頂という最終目的を果たすために、さらに言えば生命を守るために、二人のプロガイドが酸素ボンベの使用を命じるのなら自分は潔くそれを受け入れるつもりだということを、これまでのガイディングに対する謝意と共にここで優斗に告げました。

脚注

- ^High Camp。