BC〜C1

2024/10/23

△09:20 BC → △16:30 C1

夜、トイレ(小)のために何度か個室テントを出ると、空には文字どおり満天の星と薄く帯をなす天の川。そして何度目かに外に出た午前3時頃、アマ・ダブラムを見上げるとC3あたりにヘッドランプの光が動くのがはっきりと見えました

明け方のアマ・ダブラムBCの様子を360度眺めると、その景観の主役はもちろん目の前にそびえるアマ・ダブラムですが、背後のタボチェも神々しい様子でこのBCを見下ろして自分の心を後押ししてくれているようです。この後、BCに滞在しているときには何度タボチェの姿に励まされたことか。

今日から明日にかけて行うのは、高度順応のためのファーストローテーション。この日はC1まで上がってそこに泊まり、翌日C2まで上がってからその日のうちにBCへ戻ってくる計画で、C1のテントはBCスタッフが設営してくれていますが、そこに泊まるための装備一式は自分たちで担ぎ上げなければなりません。しかしそこは強力なクライミングシェルパであるチリンのこと、ありがたいことに私のシュラフと高所ダウン上下を彼が運んでくれるので、私自身が担いでいるのはエアマットとウレタンマット、雨具、水2リットル(ハイドレーションとテルモス各1リットル)、行動中の防寒着、そして登攀用のギアとその他こまごまといったところです。

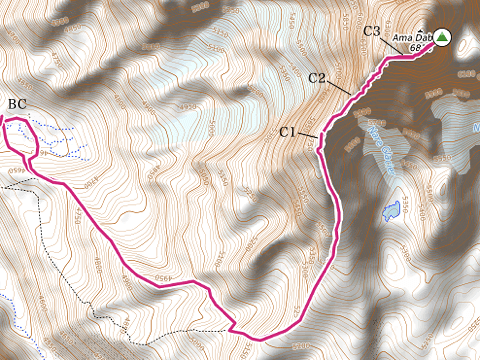

BCからアマ・ダブラムを見上げてC1・C2・C3の位置はだいたい把握していたのですが、C1へはどうやってアプローチするのだろうと思っていたら、BCから右側に見えている尾根に登ってその途中の高みまで達した後、下りと登りを繰り返して次々に右手の尾根へと乗り替えていく道を辿ることになりました。

途中には雪をかぶった斜面もありますが、歩きにくいというほどではありません。しかし実はアマ・ダブラムBCからC1までの高度差は約1200mもあり、いくら斜度が緩やかだとは言っても地味につらい。呼吸と水分補給に気を使いながらゾッキョの歩みよりもさらにゆっくりと歩き続け、ところどころではカラカラに乾いた白い花にも癒されつつ、正直に言うと「次はどこで休憩できるかな」と思い続けながら足を運んでいました。

そんなこちらの気持ちを読んでいるかのように、チリンと優斗は私がへこたれそうになる直前の絶妙なタイミングで休憩を入れてくれました。そこで見える角度が変わっているはずのアマ・ダブラムを眺められれば気分は高揚したのだろうと思いますが、あいにくこの頃になると雲が湧いて山の姿を隠してしまっていました。

これがアマ・ダブラムBCから山頂へのノーマルルートです。地味につらいとは書きましたが、BCからC1までの間は等高線の間隔が広いところを巧みにつないでいることがわかります。

C1が近づくと尾根の右斜面のゴロゴロ岩の間を抜けるようになりました。ところどころのペンキ印やケルンを目印にチリンが先導してくれてここを突破すると、今度はスラビーな岩の上を登山靴のフリクション頼みで登るセクションになりますが、ここにはフィックスロープが設置されているので傾斜が緩いところはランヤードを、急なところはアッセンダーをセットして安全を確保しながら登り続けました。

C1(5780m)到着。「キャンプ」と言っても平坦地はほとんどなく、ガレ斜面の岩を積み上げたり雪の上をならしたりして作った小平地にぎりぎりの広さで張られたテントがルート沿いに連なっている状態です。我々が泊まるテントはこれら一連のテント村の最奥(山頂寄り)の位置に設置されており、フィックスロープを離れて慎重にガレ斜面を登った先にひっそりと立っていました。

やっとテントに入ったらギアを外し、高所用ダウンの上下を着て防寒対策を万全にすると、すぐにチリンが雪を溶かしてお湯を作ってくれて一息入れました。やれやれ、それにしても疲れました。これが日本なら標高差1200mの登りはなんということもないのですが、ここでの気圧(≒酸素の量)は海面気圧のほぼ半分です。薄い空気の中での7時間のアルバイトが身体にこたえたのか、チリンの調理の腕に問題があったのか(笑)、彼が作ってくれた夕食のパスタは味がしないパサパサに感じられて喉を通らず、ほとんど食べられないままに就寝することになりました。